凌晨两点的出租屋里,15岁的小宇盯着电脑屏幕,手指在键盘上翻飞如蝶。屏幕里,他刚带领团队攻下游戏副本,聊天框里刷过一排666的赞美。这个在班级里沉默寡言的男生,此刻俨然是万人敬仰的王者。如此的场景,正在中国2.3亿游戏用户中不断上演,其中青少年占比超四成。当大家简单归因于贪玩时,可能忽略了那些在现实世界中无处安放的青春渴望。

1、被折叠的成功剧本:当现实赛道失去公平性

当标准化考试成为唯一评价体系,那些在艺术、社交、运动等范围有天分的孩子,被迫挤在分数这根独木桥上。就像小宇的同桌,能背出圆周率后1000位,却在体育课上连跳绳都磕磕绊绊。

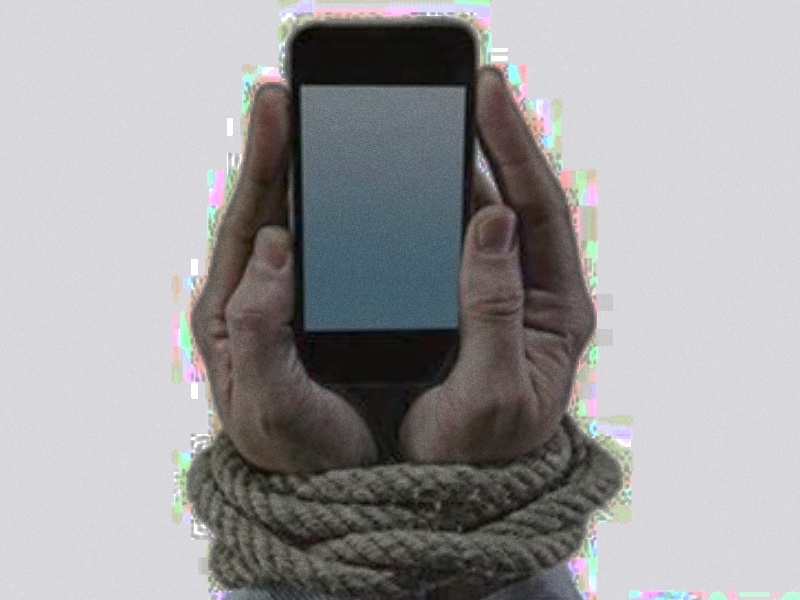

游戏设计师深谙人成人性心理学,通过即时反馈-阶梯奖励-可视化成长的闭环设计,让每一个操作都能获得明确回话。这种确定性满足,恰恰是日常最稀缺的资源。

2、虚拟社交的情感代偿:当现实关系戴上社交面具

在《中国青少年互联网行为白皮书》中,游戏社交以67%的占比超越传统社交平台。这种趋势背后,是Z世代对真实情感连接的深层渴望。

17岁的小雯在日记里写道:游戏里的队友会记住我善于的英雄,日常的同学只记得我考砸的分数。

3、被重构的价值坐标系:当游戏收获成为身份符号

在二次元文化风靡的今天,游戏段位正在演变为新型社交货币。某高校社团招新时,将王者50星作为技术部准基础知识槛;某直播平台数据显示,游戏网红主播的平均年龄已降至19岁。这种价值取向的迁移,正在重塑青少年的自我认知。

教育学家发现,玩游戏上瘾的孩子总是拥有三个一同特点:高创造力、低挫折耐受度、强收获动机。当现实世界没办法为这类特质提供出口,游戏世界便成为天然的试验场。就像那个因开发游戏模组被腾讯录用的十八岁少年,他的上网成瘾最后转化为改变行业的创造力。

当大家在指责游戏吞噬青春时,可能更该深思:是什么让现实世界变得这样乏味?每一个沉迷虚拟的少年,都是对教育革新的无声呼唤。只有当现实世界能提供比游戏更丰富的收获体验,那些闪烁的屏幕才会真的暗淡下去不是通过强制关机,而是由于外面的阳光愈加灿烂。